特定技能の在留資格

入管法の改正

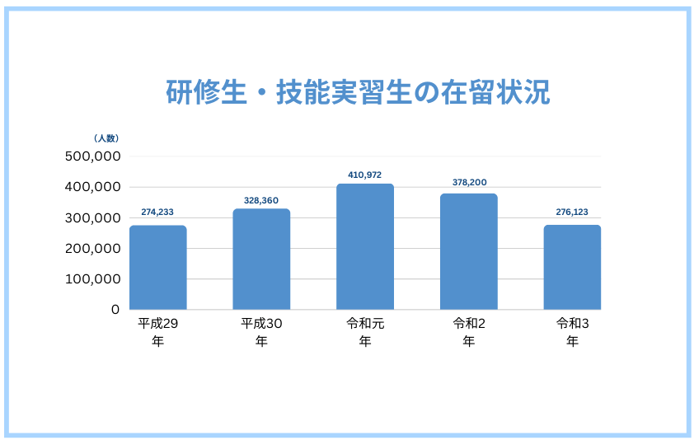

就労可能人口の減少により、多くの産業分野において、著しい人手不足となっています。また労働者の高齢化に伴い、技術の承継が困難となっています。このような状況を放置しておくと、日本の国際的競争力を著しく低下させてしまうことになります。そこで政府は、人手不足が顕著な産業分野を指定し、その分野については積極的に外国人を受け入れるための法律改正を行いました。「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が平成30年(2018年)12月8日成立し、平成31年(2019年)4月1日から施行されることになりました。特定技能在留外国人数の推移は次の通りです。

(法務省データ)

12分野

特定技能の制度が認められる12分野は現在のところ次の通りです。今後、その他の産業分野についても特定技能の制度が認められる可能性がありますので、制度の改正の動向を注意していく必要があると思われます。

①介護業、②ビルクリーニング業、③製造業(素形材・産業機械製造業・電気・電子情報関連製造業) ④建設業、⑤造船・船用工業、⑥自動車整備業、⑦航空業、⑧宿泊、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業

なお、上記のうち、平成31年4月から技能試験が実施されたのは、①介護業、⑧宿泊、⑫外食業の3業種です。今後試験の準備が整い次第順次試験が開始されることになります。なお、最初の試験については、応募者が殺到し、受験すること自体が大変な競争になっています。

特定技能1号

特定技能1号は特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務であり、受入見込数、従事する業務、受入機関に対して特に課す条件などについて、法務省の資料にまとめられています。各産業分野における受入数は分野別運用方針によって定められ、その人数については次の通りとなっています。

- 介護 6万人

- ビルクリーニング 2万人

- 製造業(素形材・産業機械製造業・ 電気・電子情報関連産業)4万9750人

- 建設業 3万4000人

- 造船・船用工業 1万1000人

- 自動車整備業 6500人

- 航空業 1300人

- 宿泊 1万1000人

- 農業 3万6500人

- 漁業 6300人

- 飲食料品製造業 8万7200人

- 外食業 3万500人

特定技能1号が認められるためには、日本語能力試験と技能試験の両方に合格する必要があります。技能試験は、中国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、ミャンマー、ネパール、カンボジア、モンゴルの9か国で実施される予定です。技能実習2号終了者については、技能試験も日本語能力試験も免除されます。従って、特定技能1号には、技能実習2号を終了して無試験で登録してくる無試験ルートと、技能試験と日本語能力試験の両方に合格して登録してくる試験ルートの両方ができることになります。特定技能1号の在留期間は1年、6月、4月の何れかで、最長5年まで更新が可能です。業務内容としては、熟練労働だけでなく、付随的業務としてであれば非熟練労働に就くことも可能です。熟練労働と非熟練労働の割合をどこまで認めるかは、各産業分野ごとの運用要領などで定められることになると思われます。特定技能1号は転職が可能ですので、同じ産業分野であれば他の会社に勤めることもできます(この点は技能実習よりも緩やかと言えます)。但し、特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。

特定技能2号

これに対し、特定技能2号は、2023年5月現在のところ、建設業、造船・船用工業のみについて認められるとされています。特定技能2号は熟練した技能を要する業務で、例えば建設現場における現場監督のようなものが考えられます。技能試験はありますが、日本語試験は不要とされています。在留期間は、3年、1年、6月があり、更新に制限がありませんので、何年でも更新し続けることができます。また家族帯同も可能であり、転職も自由であるなど、かなり広範な自由が認められていることになります。

特定技能在留資格該当性

特定技能が認められるためには、次の要件を満たす必要があるとされています。

特定産業分野該当性

特定技能が認められるには、政府が定めた特定の産業分野に属するものでなければなりません。

業務区分該当性

従事する活動が、分野別省令で定める一定程度の技術水準を要する業務であることが必要です。産業分野だけでなく、作業内容についても確認が必要になります。

受入機関適合性

受入機関の事業内容は適切なものであり、受入機関の財務内容が安定的・継続的に経営していけるものでなければならないとされています。会社のパンフレット、商業登記簿謄本の他、決算書なども審査の対象となります。

契約適合性

雇用契約の内容が適合性のあるものでなければならないとされています。具体的には報酬が日本人と同等であること、教育訓練や福利厚生などで日本人と比べて不利益扱いを受けていないことなどがチェックされます。

支援計画適合性

支援計画には、職業生活上の支援、日常生活上の支援、社会生活上の支援があります。登録支援機関に委託した場合は、これらの業務を登録支援機関が代行して行ってくれます。登録支援機関による支援の内容としては、①入国前の生活ガイダンス、②外国人の住宅の確保、③在留中の生活オリエンテーションの実施、④生活のための日本語習得の支援、⑤外国人からの相談・苦情の受付、⑥各種行政手続きについての情報提供、⑦非自発的離職時の転職支援など多岐にわたるものがあります。受入機関が自らこれらの業務すべてを実施するのは難しいと考えられますので、支援計画の実施については登録支援機関に委託することが多くなるのではないかと考えられます。

登録支援機関

登録支援機関は、受入機関との支援委託契約により、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関とされています。登録支援機関になろうとする個人または団体は、地方出入国在留管理局に登録申請を行い、登録要件を満たしたことの確認を受けて、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁のホームページに掲載されることになります。登録の期間は5年で、更新が必要になります。登録支援機関は、支援実施状況や支援内容の変更などについて出入国在留管理庁に対して各種の届出を行うことが必要となっています。出入国在留管理庁が支援計画の内容や実施状況が不適切であると判断した場合には、登録支援機関に対して指導・助言がなされ、また報告や資料の提出要求がなされる可能性があります。それでも是正が難しい場合には登録が取り消されることになります。登録支援機関は、技能実習の場合の管理団体と異なり、利益団体もなることができますので、協同組合の他、様々な株式会社なども登録申請を行っています。登録支援機関の登録申請内容は随時法務省のホームページで確認することができます。

海外に住む特定技能外国人の雇用

特定技能外国人の募集・採用については、国内に居住する外国人の場合と国外に居住する外国人の場合を分けて考える必要があります。国外に居住する外国人に対して求人募集を行う場合は、海外の外国人から直接応募の申出がある場合や、民間の職業紹介会社による求職のあっせんを依頼する場合があります。登録支援機関が職業紹介業の認可を受けており、登録支援機関による協力を求められる可能性がありますが、そうでない場合は、受入機関である企業自らが海外の職業紹介業者と調整して面接などを行っていく必要があります。外国に居住する外国人の場合でも、技能実習2号を良好に終了した外国人については、技能試験、日本語試験が免除されますので、直ちに採用が可能となります。これに対して、技能実習を行っていない外国人については、国外での技能試験、日本語試験に合格する必要があります。現在の所、特定技能受入国で各産業分野別の試験ができるよう準備を進めているところです。海外にする外国人と特定技能雇用契約が締結された場合には、受入機関において地方出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書の交付申請を行います。海外の外国人は、受入機関から送付された在留資格認定証明書を現地の日本大使館、領事館に提出し、査証の申請を行います。在外公館が査証を発給し、日本に入国が可能となります。日本では、在留カードが交付され、日本での在留資格の証明となります。日本では、入国後、受入機関において生活オリエンテーションを実施するとともに、住む場所を確定し、住所地の市町村長などで住民登録をし、マイナンバーカードの交付を受けることになります。また、住民票が出来た段階で給与口座を開設することができるようになります。

日本国内に在留している外国人の雇用

日本国内に居住する外国人であっても、既に技能実習2号を良好に終了している人については、技能試験、日本語試験は免除されますので、ハローワークや民間の職業紹介事業者からの紹介を受けて直接雇用契約を締結することができます。なお、職業紹介業者と契約を締結する場合、雇用契約が成立した段階で紹介料が発生すると、その後のビザの手続きなどで実際に働けなくなった場合に、職業紹介会社と紛争になる可能性があります。外国人の雇用については、就労ビザの交付がなされ実際に就労可能となった段階で初めて紹介料が発生するよう職業紹介会社と協議しておく必要があります。

一方で日本にいる留学生などで、技能実習を受けていない外国人を採用する場合は、当該外国人に技能試験、日本語試験を受けてもらい、それぞれ合格することが必要になります。受入機関としては、ハローワークや民間の職業紹介事業者から、技能試験、日本語試験に合格した人の紹介を受けることができるかもしれません。外国人と雇用契約が成立すると、その外国人は在留資格変更許可申請を行うことになります。留学の資格で働いていた人が、所得税の申告書などから、週28時間を超えて就労していたことが明らかになったような場合には、在留資格変更許可が認められないこともありますので、注意が必要です。在留資格変更が許可された場合には受入機関での就労を開始することができます。

特定技能2号の対象分野の追加について

令和5年(2023年)6月9日の閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が行われました。従前は、特定技能1号の12分野のうち建設分野及び造船・船用工業分野の溶接区分のみが特定技能2号の対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業の9分野と、造船・船用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分すべてを新たに特定技能2号の対象とすることになりました。その結果、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外のすべての特定産業分野において特定技能2号の受入れが可能となります。

企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン